借互聯網技術完成制造業智能升級

互聯網“肆虐橫行”的日子里,談論實體經濟的衰落與危機,似乎成了一種“時尚”。

然而,不論是德國的“工業4.0”,美國的“制造業回歸”,還是我國的“中國制造2025”,無不在表明一個事實:明智的當政者,從來都不會低估實體經濟的地位與意義。

不能否認互聯網之于人類的價值。二次世界大戰后,人類社會開啟了第三次技術革命。進入21世紀,互聯網接過了這次技術變革的引領位置,開始深刻改變人類社會的生產與生活方式。“互聯網+”步步深入商業、媒體、金融、交通、通訊、文化等眾多領域,在創造全新商業模式、不斷提高效率產出的同時,創造了人類新的生活方式。

作為一種技術,互聯網第一次從根本上滿足了人類自誕生以來最本能的需求之一:對信息的及時掌握與溝通。這也是它攪動天翻地覆的最大魔力。以經濟領域為例,互聯網建立了隨時的聯系,消解了信息的不對稱,拉近了知識的鴻溝,省卻了消費者與企業、企業與企業之間許多以往不可或缺的中間環節。從銷售終端,物流渠道,到價格體系,它對整個企業產生沖擊,對產品生產的組織方式產生了巨大影響。

面對這股勢不可擋的力量,實體經濟的代表——制造業將走向何方,成為世界各國關注的焦點。“工業互聯網”、“工業4.0”,便是若干具有代表性的回應。此種態勢下,面臨產業結構調整與升級“雙重挑戰”的中國,應當選擇何種道路,做出何種回應?

有專家認為,依托互聯網技術,完成制造業的智能升級,實現“智能制造”,是符合自身現實國情的正確選擇。

所謂智能制造,一般意義上是指在制造過程中,機器能夠進行分析、推理、判斷、構思和決策等智能活動,去擴大、延伸和部分取代人類的腦力勞動。

對于經濟處于轉型期的中國而言,智能制造是實現制造業升級的內在要求,是重塑制造業新優勢的現實需要,更是拓寬產業施政空間的重要抓手,可謂“中國制造2025”行動綱領的核心訴求。

不過,在利用互聯網走向“智造”的過程中,有一點必須始終保持清醒的認識,那就是真正推動“技術革命”的,并非技術本身,而是產品。

技術是人類社會進步的根本動力,無可置疑。從18世紀60年代起,以蒸汽機為代表的大機器生產在英國取代手工業,第一次工業革命興起;1870年以后,電力被廣泛應用于工業生產領域。第二次工業革命興起,人類進入電氣時代。但是,蒸汽、電流本身并不能帶來任何改變。前者需要借助紡織機及其生產的布匹、機車及其拓展的物流,后者必須通過燈泡、電機、電池、電話等等才具備變革的力量。換句話說,只有通過搭載、應用于產品,科技才能夠改變生活。

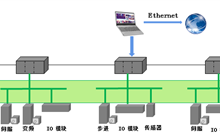

互聯網同樣如此。作為一種“連接”技術,如果沒有實現連接,其本身就像電話線一樣,并不具備任何價值。只有連接了機器與機器,連接了人與人,連接了萬物,互聯網才能完成自己的華麗變身。智能制造的實現,嚴格地說,有賴于“物聯”而非互聯,便在于此。

應該肯定技術的意義,但不能買珠還櫝,蒙蔽了視野,輕視了實體經濟和那些不變的商業規律。智能制造的最終目的,依然是制造,制造擺脫了質量、產量層面問題,真正滿足消費者需求的產品。因為企業只有擁有產品,才能夠贏得消費者,進而走向品牌,獲得“百年常青”的可能。

就像大部分人不知道蘋果、特斯拉、谷歌的總部在哪里,不清楚他們的科研投入、人才隊伍如何,更不知道他們的生產線有多么先進,但這一切絲毫不妨礙我們信任、偏愛這些品牌,因為消費者只關注你是不是給他們帶來了滿足需求的好產品。

這是跨越國別的共性,不管是中國本土,還是歐美的消費者。在“發現中國創造力”近期的走訪過程中,蘇州電動工具企業“寶時得”的發展歷程,就有力地印證了這一點。

作為一家制造類民營企業,寶時得是今天少有的、以高端品牌的身份在歐美市場位居前列的中國企業。其部分工具產品,在德國的售價和認可度甚至超過一些本土品牌。

如何做到這些?公司董事長高振東的回答簡簡單單:把好的技術應用于優良的產品,滿足消費者已知或未知的需求。

在寶時得,可以見到許多并未采用太多復雜科技,但在設計、工藝上別出心裁,撓到消費者“癢”點的暢銷產品。家庭裝修時,人們經常需要擰各種花紋的螺絲,不得不頻繁插上拔下,給手鉆更換鉆頭。寶時得將左輪手槍的原理應用到自己的手鉆產品上,把多個鉆頭像子彈一樣集中裝入轉鼓彈倉,讓人們只需撥轉就可選擇鉆頭類型;修建草坪對于歐美消費者來說,是一件辛苦的體力勞動。寶時得將定位、傳感器等成熟技術應用到自動割草機產品上。消費者早晨出門前設定好修剪范圍,下班后直接驗收整潔的門前綠地,而割草機已經自己回到充電站。

只要能夠滿足消費者的需求,所有技術不管是中外、新舊、難易,都可以拿來應用到產品之上,然后以好的產品打動、進入渠道,最終累計口碑,走向品牌。如此總結寶時得的成功邏輯,或許有些簡單,但其核心內容,著實值得其他中國企業觀察與思考。

總之,在走向“智造”的過程中,誰能夠認識、實踐、堅持了“產品”,誰就有資格“智造”中國的未來。坦白地說,目前具備這一視野的中國企業并不多。所幸還是有諸如寶時得這樣優秀范例,讓人們感受了力量與希望。當越來越多的企業能夠像寶時得這樣,用先進的生產技術,制造出超出消費者預期的優秀產品,以品牌而非廉價貨的身份進入、占據世界主流市場時,中國的崛起將更加堅韌與穩固。

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。

服務咨詢

服務咨詢